zurück | return weiter | forward

Das Anliegen von virtual history ist es, die Wahrnehmung der Vergangenheit mit journalistischem Spürsinn zu schärfen, statt Geschichte nach den Vorgaben politischer Korrektheit zu glätten.

Dr. Rainer Bieling ist Publizist und Medienentwickler. Der gebürtige Berliner war bis Dezember 2018 Redaktionsdirektor des Informations- und Hintergrunddienstes Der Hauptstadtbrief. Zuvor war er Chefredakteur verschiedener Publikumszeitschriften (u.a. des Stadtmagazins Zitty, des Verbrauchermagazins Guter Rat), Buchautor (u.a. Die Tränen der Revolution, Siedler Verlag) und Artikelschreiber für zahllose Zeitungen und Zeitschriften (u.a. The Atlantic Times, Financial Times Deutschland, Die Welt). Unter dem Titel Berliner Freiheiten führte er bis August 2014 ein Blog, das er im Mai 2019 wiederbelebte. 2007 hatte der promovierte Philosoph und erprobte Praktiker das weltweit erste rein digital erzeugte und rein digital verbreitete Onlinemagazin für Geschichte entwickelt, mit dem die Vergangenheit in virtuellen Bildern auflebt und sich lesen lässt wie ein offenes Buch. Die Website virtual history zeigt die Musterseiten von 2007 dieses neuen Bildes unserer Geschichte. 2025 ist das Anliegen aktueller denn je.

Dr. Rainer Bieling ist Publizist und Medienentwickler. Der gebürtige Berliner war bis Dezember 2018 Redaktionsdirektor des Informations- und Hintergrunddienstes Der Hauptstadtbrief. Zuvor war er Chefredakteur verschiedener Publikumszeitschriften (u.a. des Stadtmagazins Zitty, des Verbrauchermagazins Guter Rat), Buchautor (u.a. Die Tränen der Revolution, Siedler Verlag) und Artikelschreiber für zahllose Zeitungen und Zeitschriften (u.a. The Atlantic Times, Financial Times Deutschland, Die Welt). Unter dem Titel Berliner Freiheiten führte er bis August 2014 ein Blog, das er im Mai 2019 wiederbelebte. 2007 hatte der promovierte Philosoph und erprobte Praktiker das weltweit erste rein digital erzeugte und rein digital verbreitete Onlinemagazin für Geschichte entwickelt, mit dem die Vergangenheit in virtuellen Bildern auflebt und sich lesen lässt wie ein offenes Buch. Die Website virtual history zeigt die Musterseiten von 2007 dieses neuen Bildes unserer Geschichte. 2025 ist das Anliegen aktueller denn je.

history matters. Ein älteres Beispiel:

Die Tränen der Revolution

Abbildung: Buchumschlag von "Die Tränen der Revolution", veröffentlicht 1988 im Verlag von Wolf Jobst Siedler, Berlin. Die kleine Studie zur jüngeren Geschichte endet in großer Zuversicht mit der Annahme eines bevorstehenden Zusammenbruchs des Sowjetkommunismus. Ein Jahr später fiel die Mauer.

Hier geht es zum Inhaltsverzeichnis des Buches:

history matters. Ein neueres Beispiel (1):

Der Name des Terrors

Hier geht es zum Inhalt des Artikels:

Der Name des Terrors

Der US-Präsident bezeichnet Attentäter im Namen Allahs jetzt als "islamistische Faschisten". Das ist keine gute Idee

VON RAINER BIELING

Nach den vereitelten Anschlägen von London sprach George W. Bush davon, dass sich die USA mit "islamistischen Faschisten" im Krieg befänden. Damit bringt er eine neue Nuance in den Begriffskampf um den "Krieg gegen den Terror".

Tatsächlich stößt der bisherige Begriff wegen all seiner drei Bestandteile auf Widerspruch: "Krieg" enge die Auseinandersetzung auf die militärische Option ein; "gegen" verharre im Negativen und mache nicht klar, für welche Werte gestritten wird; "Terror" lasse den Gegner im Dunklen und vermenge "echten" Terrorismus mit gewalttätigem Widerstand, der eigentlich Befreiungskampf sei.

Nun also der Begriff "islamistische Faschisten". Die USA haben sich schon einmal im Krieg mit Faschisten befunden – ein Krieg, der ihnen aufgedrängt wurde, ein Krieg für die Freiheit. Es war der letzte ganz große Krieg, in dem sich die Welt hinter den USA und den Briten sammelte, um eine totalitäre Gefahr abzuwehren. Diese ging von deutschen Nationalsozialisten, italienischen Faschisten und japanischen Militaristen aus. In heutiger Sprache: der Achse des Bösen Berlin – Rom – Tokio.

Gut und Böse, Angreifer und Verteidiger, der Gegner benannt, seine Niederlage Geschichte. Aber die Sieger waren zwei Demokratien, die USA und Großbritannien, und – eine Diktatur, die Sowjetunion. Das ist die Kehrseite: Der Antifaschismus verband zwei Gesellschaftsentwürfe, die sich wechselseitig ausschlossen, Demokratie und Diktatur. Tatsächlich: Kaum war der Faschismus besiegt, begann der Kalte Krieg zwischen Kommunismus und freier Welt.

"Faschismus" ist ein stalinistischer Kampfbegriff aus den 1930ern. Auf dem 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale, Komintern, prägte deren Vorsitzender Georgi Dimitroff die Formel: "Faschismus ist offen terroristische Diktatur der reaktionärsten (...) Elemente des Finanzkapitals." Diese Definition schert alle rechten autoritären Ideologien über einen Kamm. Sie verbirgt zugleich die Gemeinsamkeit zwischen den totalitären Ideologien Faschismus und Kommunismus.

Die Komintern hat hier eine beachtliche intellektuelle Leistung erbracht. Aus ihrer aggressiven bipolaren Strategie des Klassenkampfes wurde eine defensive bilaterale Taktik der Volksfront – als Bündnis von Arbeiterbewegung und fortschrittlichem Bürgertum gegen dessen undemokratischen, der Gewaltherrschaft geneigten Flügel. Ein Zweckbündnis, um nach Überwindung der faschistischen Gefahr das eigentliche Ziel weiter verfolgen zu können – die Herrschaft des Kommunismus über die ganze Welt.

Der Begriff Faschismus hat seine stalinistische Aneignung, Prägung und Praxis nie ablegen können. Im Kalten Krieg blieb er ein Kampfbegriff in oft bloß diffamierender Absicht bei gleichzeitiger Verschleierung der Ziele seiner Benutzer. George W. Bush sollte seinen Versuch einer Neupositionierung der USA als eines Landes, das sich mit "Faschisten" im Krieg befinde, deshalb nicht weiterverfolgen. Der negative Beigeschmack überwiegt.

Nun ließe sich einwenden, es gehe ja um eine neue Art von Faschisten, nämlich islamistische. Nur: Wer oder was ist "islamistisch"? "Islamistisch" stammt ebenfalls aus dem Arsenal des Kampfs um Deutungshoheit und soll sich von "islamisch" abheben. Demzufolge wäre eine islamische Auffassung eine vom Islam geleitete Auffassung, eine rechtgeleitete also. Eine islamistische Auffassung dagegen irregeleitet. Es gäbe gute islamische und schlechte islamistische Auffassungen.

Im Glauben, es gebe eine redliche und eine bösartige Lesart des Koran, sind sich viele im Westen mit moderaten Muslimen einig. Extremisten und Terroristen würden den Islam instrumentalisieren; der echte Islam sei in Wahrheit friedlich und friedliebend, tolerant und spirituell. Ist es so?

Das wäre schön. Tatsächlich aber gewinnt seit Jahren die umgekehrte Haltung an Einfluss: Wer sich selbst als Märtyrer für die Herrschaft des Islam opfert und dabei möglichst viele Ungläubige als Menschenopfer darbringt, ist ein Vorbild. Wer einem zahnlosen Islam der Unterwerfung das Wort redet, ist ein Verräter an Gott und seinem Propheten. Es ist diese Lesart des Koran, die vor unseren Augen die Herzen und Hirne der Muslime in aller Welt erobert.

Es ist eine Massenbewegung. Aus ihrer Mitte kommen die Aktivisten: Attentäter im Namen Allahs, überwiegend männlich, jung und teilweise gut ausgebildet – Avantgarde einer totalitären Bewegung des Back to the Roots, die sich im Einklang mit dem Koran weiß und nicht im Missklang. Es ist naiv, gegen diese Realität die Fiktion von Islamisten zu stellen, die sich am Koran versündigen. Dem Islam geht es seit der Entdeckung seiner Möglichkeiten um die Herrschaft des Islam. Dabei hat er es weit gebracht – bis vor die Tore Wiens.

Der Kollaps des türkischen Imperiums in der Folge des Ersten Weltkriegs und der panarabische Sozialismus in der Folge des Zweiten haben den Eindruck erweckt, als sei die Herrschaft des Islam eingedämmt und auf die Autokratien der arabischen Halbinsel zurückgeworfen. Nach Jahrzehnten der Defensive und dem Verlust an Macht und Einfluss erleben wir nun ein Rollback, weltweit – und mitten unter uns, wie die Ereignisse in Großbritannien, Spanien und zuletzt auch in Deutschland zeigen.

George W. Bush versucht, dem Terror einen Namen zu geben. Das ist gut so. Aber es ist nicht der geeignete Name. Beide Teile der Formel "islamistische Faschisten" sind bei genauerer Abwägung nicht belastbar. Besser wäre eine Bestimmung, die den Unterschied zwischen totalitären Muslimen und freiheitlich-laizistischen Muslimen herausarbeitet und ebenso den Unterschied zwischen islamischen Terroristen und islamischen Demokraten. Auch gilt es, zwischen Totalitarismus und Terrorismus zu unterscheiden:

Es sind islamische Terroristen, die exekutieren, totalitäre Muslime, die applaudieren. Letztere sind keine Randerscheinung, sondern ein Massenphänomen. Wenn auch noch nicht überall und vielerorts nicht in der Größenordnung wie unter den Palästinensern, die den Terror der Hisbollah mit überwältigender Mehrheit gutheißen, der auf die zweite Endlösung der Judenfrage abzielt.

Wer die Bedrohung ernst nimmt, tut gut daran, sie begrifflich bestimmen zu wollen – den Angreifer und die Werte, in deren Namen der Widerstand organisiert werden soll: Wer greift uns an? Wofür kämpfen wir? Die Antwort auf diese zwei Fragen sollte am besten in ein Wort passen, das die freie Welt eint; denn ein Leben in Frieden, Freiheit und breitem Wohlstand verheißt die Herrschaft des Islam nicht.

RAINER BIELING ist Publizist und Medienentwickler.

__________________________________________________________________

Veröffentlichung der leicht gekürzten Printfassung: Financial Times Deutschland. Mittwoch, 6.9.2006, Seite 34 | Der oben stehende Text ist die vollständige Onlinefassung © Dr. Rainer Bieling, Berlin 2006

Abbildung: Faksimile der Financial Times Deutschland vom 6.9.2006. Der Beitrag verdeutlicht, wie leicht

historische Fehldeutungen zu politischem Scheitern führen, wenn geschichtliche Vorgänge, die keine 70 Jahre zurück liegen, nicht oder nur

ungenügend bekannt sind. Wer sich im 21. Jahrhundert durchsetzen will, muss viel weiter ausholen und die Kräfte kennen, die unsere Welt seit 20, 30

Jahrhunderten formen.

Abbildung: Faksimile der Financial Times Deutschland vom 6.9.2006. Der Beitrag verdeutlicht, wie leicht

historische Fehldeutungen zu politischem Scheitern führen, wenn geschichtliche Vorgänge, die keine 70 Jahre zurück liegen, nicht oder nur

ungenügend bekannt sind. Wer sich im 21. Jahrhundert durchsetzen will, muss viel weiter ausholen und die Kräfte kennen, die unsere Welt seit 20, 30

Jahrhunderten formen.

history matters. Ein neueres Beispiel (2):

They're crazy, the Romans. Were they?

Den Artikel in Deutsch oder Englisch lesen:

Hier können Sie sich die Karten ansehen:

Die spinnen, die Römer. Wirklich?

Die EU macht vieles besser und nur weniges schlechter als Rom

VON RAINER BIELING

Römische Verträge und Römisches Reich: Kurzer Vergleich des Ursprungs der Einheit

Sehr beliebt und in fast alle Sprachen Europas übersetzt sind die Abenteuer von Asterix und Obelix. Das sind zwei liebenswerte Kerle, Gallier aus einer Gegend des Römischen Reichs, die heute Frankreich heißt. Mit Herz und Hinkelstein widersetzen die Comichelden sich den Römern, die sie als Besatzer empfinden. Das ist aufschlussreich. Wie kam denn Gallien unter römische Herrschaft?

Ja, wie kam denn überhaupt jemand in den Genuss, Bewohner des Römischen Reichs zu werden – und von den Vorzügen eines einheitlichen Rechts-, Kultur- und Wirtschaftsraums zu profitieren? Denn der gilt als Inbegriff einer gelungenen Integration, und von der Vorbildlichkeit des Imperium Romanum hören Schulkinder noch heute überall in Europa.

Dabei fing Rom ganz klein an. Eine Bauernrepublik am Tiber, eher ein Stadtstaat, der nicht weiter reichte als die umliegenden Felder. Doch die waren fruchtbar und seine Besitzer waren es auch. Dann geschah, was seit Jahrtausenden geschieht, wenn fruchtbares Land mehr Menschen hervorbringt, als es auf Dauer ernähren kann: Sie suchen neues Land, und wenn das schon anderen gehört, müssen sie es ihnen wegnehmen – vorausgesetzt, sie sind stark genug.

Das waren die Römer. Sie sammelten die umgebenden Ministaaten ein wie Legosteine, bis sie auf einen wirklich großen Brocken stießen: die Etrusker. Eine Hochkultur mit Hochseeflotte, die im westlichen Mittelmeer das Sagen hatte. Und doch gelang es der römischen Bauernarmee, das kulturell und technisch überlegene Königtum Schritt für Schritt zu Fall zu bringen. Mehr noch, die Römer löschten diese Hochkultur so gründlich aus, dass die heutige Wissenschaft über Herkunft und Sprache der Etrusker nichts Verlässliches mehr sagen kann.

Das Land der Etrusker (lateinisch: Tusci) war die heutige Toscana, von der es heißt, hier werde das reinste Italienisch gesprochen. Tabula rasa machten die Römer auch bei ihrem nächsten Gegner, den Phöniziern, die sie Punier nannten. Wir schreiben das Jahr 264 vor unserer Zeit. Hauptstadt der Punier war Karthago ("neue Stadt"), einst phönizische Kolonie fernab der Heimat Tyros im heutigen Libanon. Seit die Perser das phönizische Kernland ihrer Herrschaft unterworfen hatten, war der Faden zum Mutterland gerissen. Die einstige Kolonie war selber Großmacht geworden.

Zu Karthago im heutigen Tunesien gehörten halb Nordafrika, halb Spanien, halb Sizilien und ganz Sardinien und Korsika. Unangefochten beherrschte die gewaltige Kriegsflotte nach dem Ende Etruriens das Mittelmeer. Und doch ist es der jungen Landmacht Rom gelungen, die alte Seehandelsmacht Karthago in drei verlustreichen Kriegen zu besiegen. Jedes Schulkind in Europa kennt aus dem mittleren der drei die berühmte Episode von Hannibal, der mit afrikanischen Kriegselefanten die Alpen überquerte, um den Römern in den Rücken zu fallen. O, hätte er doch mit den Waffen Karthagos gekämpft!

Zwar stand Hannibal ad portas, vor den Toren Roms – ein Alptraum für die Römer, aber im Landkrieg war ihnen nicht beizukommen. Die Rache war furchtbar. Der dritte und letzte Feldzug im Jahr 146 wurde zum Vernichtungskrieg. Der römische Heerführer Scipio ließ Karthago bis auf die Grundmauern zerstören und die Bevölkerung, etliche Hunderttausend Menschen, umbringen – der erste gut dokumentierte Völkermord der Geschichte. Die Küsten rund um das westliche Mittelmeer waren nun römische Kolonien.

Aber was war mit dem Hinterland? Wartete da nicht das sagenhafte Gold der Kelten nur darauf, dass ein beherzter Römer zugriff? Im Jahr 58 vor unserer Zeit war er da, und er war zu allem bereit. Sein Name: Julius Cäsar. Seine Mission: Gallien erobern, das Keltenland – seine Goldminen, seinen Goldschmuck, seine Goldmünzen. Ja, die Kelten hatten ein eigenes Münzwesen in ihrem eigenen Wirtschaftsraum, der vom heutigen Frankreich über die Südhälfte Deutschlands bis nach Österreich reichte.

Cäsar war zu dieser Zeit schon ein reicher Konsul, der sich eine Armee leisten konnte. Nach dem Sieg über Vercingetorix im Jahr 52, der die gallischen Verteidiger angeführt hatte, wurde er der reichste Mann seiner Zeit und verfügte über die Mittel, nach der uneingeschränkten Macht im Staate zu greifen. Und damit keiner auf den Gedanken käme, er hätte einen eigennützigen Raub- und Beutekrieg geführt, schrieb er ein Buch: De Bello Gallico – Über den gallischen Krieg, mit dem er seine Plünderung der Keltenschätze und die Versklavung von rund einer Million Gallier als Kulturmission im Barbarenland verklärte. Das ist Schülerlektüre im Lateinunterricht, und so gilt Cäsar den Europäern bis auf den heutigen Tag als ein großer Mann. Sie haben sogar einen Sommermonat nach ihm benannt: den Juli. Und nach seinem Nachfolger Augustus, dem ersten Römischen Kaiser, einen zweiten: den August.

Die spinnen, die Römer? O nein, die wussten, was sie taten. Nur, wir haben manches vergessen. Deshalb ist es gut, sich bei Gelegenheit daran zu erinnern, wie meilenweit die Römischen Verträge vom Römischen Reich entfernt sind – und eben nicht nur zeitlich, sondern auch sachlich. Im geschichtlichen Vergleich schneidet die EU viel besser ab als Rom: Sie bedroht ihre Nachbarn nicht, ist ein zwangloser Zusammenschluss unter Gleichen und ein Quell des Friedens in Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Im Erkennen seiner Möglichkeiten liegt wohl eher Rom vorn.

__________________________________________________________________

Veröffentlichung der englischen Textfassung: The German Times, No. 3, March 2007, Section D, pages II-III | Der oben stehende Text ist die deutsche Originalfassung © Dr. Rainer Bieling, Berlin 2007

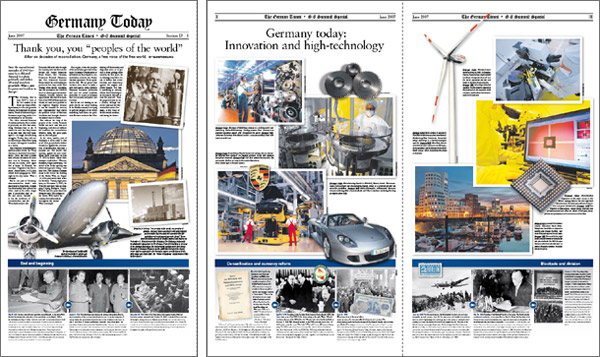

Abbildung: Doppelseite aus The German Times, No. 3, March 2007, Section D, pages II-III. Aus Anlass des 50. Jubiläums der EU entstanden, vergleicht der Artikel den Ursprung der Einheit und zeigt den grundlegenden Unterschied beim Zustandekommen von Römischem Reich und Europäischer Union auf: Recht des Stärkeren auf der einen, freie Wahl unter Gleichen auf der anderen Seite. So schärft unverklärte Wahrnehmung der Vergangenheit den Blick auf die Vorzüge der Gegenwart und macht Mut, mehr Europa zu wagen.

Abbildung: Doppelseite aus The German Times, No. 3, March 2007, Section D, pages II-III. Aus Anlass des 50. Jubiläums der EU entstanden, vergleicht der Artikel den Ursprung der Einheit und zeigt den grundlegenden Unterschied beim Zustandekommen von Römischem Reich und Europäischer Union auf: Recht des Stärkeren auf der einen, freie Wahl unter Gleichen auf der anderen Seite. So schärft unverklärte Wahrnehmung der Vergangenheit den Blick auf die Vorzüge der Gegenwart und macht Mut, mehr Europa zu wagen.

history matters. Ein neueres Beispiel (3):

Germany Today – G-8 Summit Special

Den Artikel in Deutsch oder Englisch lesen:

Abbildung: Faksimile der Startseite sowie der ersten Doppelseite des Specials "Germany Today" aus The German Times vom Juni 2007. In diesem achtseitigen Supplement aus Anlass des G8-Gipfels in Heiligendamm geht es um eine Neupositionierung Deutschlands: In den sechs Jahrzehnten seit der bedingungslosen Kapitulation von 1945 haben die Deutschen den Nationalsozialismus politisch besiegt, den realen Sozialismus friedlich abgeschüttelt und sich mit ihren einstigen Gegnern versöhnt. Was für ein Gewinn für Frieden und Freiheit in Europa!

history matters. Ein neueres Beispiel (4):

The Atlantic Times Special – Berlin Airlift 1948 - 2008

Den Artikel How the Airlift Changed the World in Deutsch oder Englisch lesen:

Abbildung: Faksimile der Startseite und der Seite VII des Airlift Specials aus The Atlantic Times vom Mai 2008. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (links) spricht mit einem sehr deutlichen "Thank you, America" ein ebenso warmherziges wie selbstbewusstes Dankeschön einer Nation aus, die durch amerikanisch-britische Hilfe zu einer modernen europäischen Demokratie geworden ist. Rainer Bieling (rechts) erinnert daran, dass die Luftbrücke viel mehr war als die Versorgung von Hungerleidern: Sie war eine epochale Wendemarke für Europa im 20. Jahrhundert.

Abbildung: Faksimile der Startseite und der Seite VII des Airlift Specials aus The Atlantic Times vom Mai 2008. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (links) spricht mit einem sehr deutlichen "Thank you, America" ein ebenso warmherziges wie selbstbewusstes Dankeschön einer Nation aus, die durch amerikanisch-britische Hilfe zu einer modernen europäischen Demokratie geworden ist. Rainer Bieling (rechts) erinnert daran, dass die Luftbrücke viel mehr war als die Versorgung von Hungerleidern: Sie war eine epochale Wendemarke für Europa im 20. Jahrhundert.

Den Artikel Feed a City, Change a Country in Deutsch oder Englisch lesen:

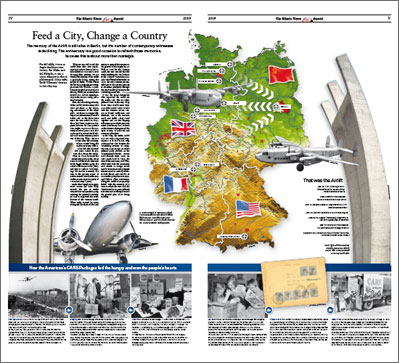

Abbildung: Doppelseite IV-V des Airlift Specials aus The Atlantic Times. Der Beitrag verdeutlicht, dass es bei der Würdigung des 60. Jahrestage des Beginns der Luftbrücke (26. Juni 1948) um mehr geht als Nostalgie: Auf alliierter Seite ein angloamerikanischer Doppelsieg, war die Luftbrücke auf Berliner Seite eine sozialdemokratische Bestleistung. Sie hat die Geschichte Deutschlands nachhaltig beeinflusst. Verblüffend die Geschichtsvergessenheit der neosozialistischen SPD von 2008: Durch die Luftbrücke hatte sie einst zur sozialen Marktwirtschaft gefunden.

Abbildung: Doppelseite IV-V des Airlift Specials aus The Atlantic Times. Der Beitrag verdeutlicht, dass es bei der Würdigung des 60. Jahrestage des Beginns der Luftbrücke (26. Juni 1948) um mehr geht als Nostalgie: Auf alliierter Seite ein angloamerikanischer Doppelsieg, war die Luftbrücke auf Berliner Seite eine sozialdemokratische Bestleistung. Sie hat die Geschichte Deutschlands nachhaltig beeinflusst. Verblüffend die Geschichtsvergessenheit der neosozialistischen SPD von 2008: Durch die Luftbrücke hatte sie einst zur sozialen Marktwirtschaft gefunden.

history matters. Ein neueres Beispiel (5):

Welt Online – Ohne Sozialismus geht es besser

Hier geht es zum Inhalt des Artikels:

Abbildung: Screenshot der Website von Welt Online vom 25.11.2008 mit dem Beitrag "Ohne Sozialismus geht es besser". Der Essay legt dar, dass die SPD bei jeder Debatte zur Positionierung der Partei von ihrer unbewältigten Vergangenheit eingeholt wird und warum das zu immer neuen Irritationen führt. Der Aufsatz ist ein Beispiel für das Identifizieren der historischen Wurzeln aktueller Konflikte und deren Einfluss auf Lösungen mit oder ohne Zukunft.

Abbildung: Screenshot der Website von Welt Online vom 25.11.2008 mit dem Beitrag "Ohne Sozialismus geht es besser". Der Essay legt dar, dass die SPD bei jeder Debatte zur Positionierung der Partei von ihrer unbewältigten Vergangenheit eingeholt wird und warum das zu immer neuen Irritationen führt. Der Aufsatz ist ein Beispiel für das Identifizieren der historischen Wurzeln aktueller Konflikte und deren Einfluss auf Lösungen mit oder ohne Zukunft.

history matters. Ein neueres Beispiel (6):

Welt Online – Die DDR lebt virtuell weiter

Hier geht es zum Inhalt des Artikels:

Abbildung: Screenshot der Website von Welt Online vom 2.10.2009 mit dem Beitrag "Die DDR lebt virtuell weiter". Der Essay beschreibt das Fortbestehen der DDR als virtuelles Projekt der einstigen Eliten, die jetzt der Bundesrepublik Deutschland angehören, ohne sie jemals als neue Heimat anerkannt zu haben. Die Analyse veranschaulicht die Anwesenheit von Vergangenheit in der Gegenwart, bei der Gestern und Heute zu einer neuen virtuellen Realität verschmelzen.

Abbildung: Screenshot der Website von Welt Online vom 2.10.2009 mit dem Beitrag "Die DDR lebt virtuell weiter". Der Essay beschreibt das Fortbestehen der DDR als virtuelles Projekt der einstigen Eliten, die jetzt der Bundesrepublik Deutschland angehören, ohne sie jemals als neue Heimat anerkannt zu haben. Die Analyse veranschaulicht die Anwesenheit von Vergangenheit in der Gegenwart, bei der Gestern und Heute zu einer neuen virtuellen Realität verschmelzen.

history matters. Ein neueres Beispiel (7):

Von Deutschland lernen heißt, erinnern lernen

Hier geht es zum Inhalt des Artikels:

Abbildung: Screenshot der Website von Welt Online vom 4.7.2012 mit dem Beitrag "Von Deutschland lernen heißt, erinnern lernen". Der Essay würdigt das 25-jährige Bestehen der Berliner Topographie des Terrors. Dieses Dokumentationszentrum steht auf dem Gelände des früheren Reichssicherheitshauptamtes und erinnert an die Verbrechen, die dort ihren Ausgang nahmen. Der Text gelangt zu dem ernüchternden Ergebnis, dass Erinnern meilenweit von Erkennen entfernt ist: Es wird nichts "gelernt".

Abbildung: Screenshot der Website von Welt Online vom 4.7.2012 mit dem Beitrag "Von Deutschland lernen heißt, erinnern lernen". Der Essay würdigt das 25-jährige Bestehen der Berliner Topographie des Terrors. Dieses Dokumentationszentrum steht auf dem Gelände des früheren Reichssicherheitshauptamtes und erinnert an die Verbrechen, die dort ihren Ausgang nahmen. Der Text gelangt zu dem ernüchternden Ergebnis, dass Erinnern meilenweit von Erkennen entfernt ist: Es wird nichts "gelernt".

history matters. Ein neueres Beispiel (8):

Beim Euro wird der Widerspruch weggemobbt

Hier geht es zum Inhalt des Artikels:

Abbildung: Screenshot der Website von Welt Online vom 30.1.2013 mit dem Beitrag "Beim Euro wird der Widerspruch weggemobbt". Der Kommentar aus Anlass des 80. Jahrestags der Kanzlerschaft Adolf Hitlers geht der Frage nach, ob die Deutschen tatsächlich "aus der Geschichte gelernt" haben. Am Beispiel der Selbstermächtigung der politischen Eliten, sich bei der Eurorettung über den Rechtsstaat hinwegzusetzen, macht der Text deutlich, dass das nicht der Fall ist.

Abbildung: Screenshot der Website von Welt Online vom 30.1.2013 mit dem Beitrag "Beim Euro wird der Widerspruch weggemobbt". Der Kommentar aus Anlass des 80. Jahrestags der Kanzlerschaft Adolf Hitlers geht der Frage nach, ob die Deutschen tatsächlich "aus der Geschichte gelernt" haben. Am Beispiel der Selbstermächtigung der politischen Eliten, sich bei der Eurorettung über den Rechtsstaat hinwegzusetzen, macht der Text deutlich, dass das nicht der Fall ist.